Hausbesetzerin, Barkeeperin, Sozialarbeiterin: Ingrid Sebastian schrieb die literarischsten Konzepte, die je im Jenaer Jugendamt eingetroffen sind, erlebte die #Baseballschlägerjahre hautnah mit, und dass sie immer “Mutti” genannt wird, gefällt ihr gar nicht: Inge prägte 13 Jahre lang die Jugendsozialarbeit des Kassablanca. In ihrer neuen Heimat Rostock habe ich sie zum Interview getroffen.

Du stammst eigentlich aus Rathenow in Brandenburg. Was hat dich überhaupt nach Jena verschlagen?

Ich habe 1987 hier eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester begonnen. Meine Mutter stammte aus Jena, sie war, wie viele Frauen in meiner Familie, Kinderkrankenschwester, und hat immer davon geschwärmt. Da dachte ich, ich probier das mal aus. Anfangs wohnte ich im Studentenwohnheim in Lobeda-West. Gleich in der Nähe war das KZ, da gab es Blues-Konzerte, die ich oft besucht habe.

Moment mal. “Das KZ?”

Das Kulturzentrum. Klingt furchtbar, ich weiß. Da trafen sich immer die ganzen “Langhaarigen” und ich war halt gerne mittendrinne. Das war schon in Rathenow meine Szene. Wir sind oft gemeinsam zu Konzerten gefahren, zu großen Blues-Open Airs, übernachteten mit dem Schlafsack im Wald.

1989 bin ich dann nach Jena-Ost in eine winzige Einzimmer-Wohnung gezogen, mit Plumpsklo im Treppenhaus, für 10 Mark im Monat. 100 Meter weiter war das besetzte Haus in der Karl- Liebknecht-Straße 58, die Leute dort kannte ich aus der JG Stadtmitte, wo ich ziemlich oft war. Da waren viele verrückte Leute. Thomas “Kaktus” Grund hatte damals in der JG Stadtmitte noch die Fäden in der Hand, machte offene Sozialarbeit und seine Teestube und Musik und Gesprächsrunden und sowas. Aus diesem Kreis ist die Arbeitsgruppe Kulturpolitik entstanden, als ein Teil des Neuen Forums, daraus wurde dann später der Verein “Organisation Kultur”, der Vorläufer des heutigen Kassa-Vereins. Die haben im April 1990 das erste Domizil des Kassa im Villengang 2a aufgetan. Und dann ging das los, mit einer Bar und Kultur und Kunst. Die Leute kamen fast alle aus dem Kosmos der JG.

Es war alles so spannend und voller Abenteuer und ich bin am Wochenende oder an meinen freien Tagen oft rumgefahren, nach Berlin, nach Rostock zu meiner Schwester, zu Konzerten irgendwohin, oder nach Hause nach Rathenow, wo ich ja auch noch einen Freundeskreis hatte…

Wie konntest du dir das denn damals leisten, so viel unterwegs zu sein?

Ich bin getrampt. Das war mein Ding. Freitag nach dem Dienst, 14 Uhr, hab ich mich auf die Landstraße Richtung Eisenberg gestellt. In Berlin hatte ich einen Freund, der hat in Mitte gewohnt und viel mit Wehrdienstverweigerern und der Umweltbibliothek zu tun. Dadurch bin ich in alle möglichen Versammlungen und Aktionen mit reingerutscht. Auch meine Schwester wohnte damals in einem besetzten Haus und so hab ich überall meine Erfahrungen gemacht und Leute kennengelernt.

Also du warst schon krass unterwegs. Warum eigentlich? Hast du es Zuhause nicht ausgehalten?

Ich kannte einfach ganz viele Leute. Ich glaube, das war damals eher üblich, Ende der 80er. Am Wochenende ist man nicht zuhause geblieben. Das war relativ normal, so viel unterwegs zu sein.

Also war das gar kein Weglaufen, sondern eher ein Wohin-Laufen?

Meine Interessen waren schon immer merkwürdig weit gestreut, von Friedensbewegung über Umwelt, linke Politik im Allgemeinen und Speziellen, emanzipatorische Bewegungen weltweit, indigene Völker, Frauenthemen, Unterdrückung von Minderheiten. Wie sollte ich irgendetwas davon ausblenden? Und meine persönlichen Themen, zum Beispiel mein Wunsch, irgendwo dazu zu gehören, Teil eines größeren Ganzen zu sein, standen damit ja auch in einem Zusammenhang.

Ich beneide Menschen, die sich auf ein Thema fokussieren, sich in einem Bereich engagieren können. Auch: Sich nur in einen Menschen zu verlieben. Gefühle für andere auszublenden. Ist mir nicht gelungen bislang. Das führte im Großen und auch im Kleinen zu verschiedenen Problemen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Geholfen haben mir tatsächlich Gespräche mit mir selbst, auf dem Friedensberg sitzend oder unterwegs auf den Bergen rund um die Stadt, mir selbst zuhören, sagen, was ich nicht so gut erklären kann oder nicht geschafft habe, anderen zu sagen. Das Kopfkino zu besänftigen. Und: Mich anderen Menschen zuzuwenden, die Themen anderer in den Fokus zu nehmen. Mich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Daher auch der Wunsch, für Andere da zu sein. Insofern ist die Frage, ob eher „weg von“ oder „hin zu“ spannend… Sicher beides.

Gab es dann nicht auch Ärger mit der Stasi? Frank Döbert hat gut beschrieben, dass es damals schon gereicht hat, ein bisschen anders auszusehen, um Stress mit dem Staat zu kriegen.

Ja, das ging in Rathenow schon los. Im Staatsbürgerkundeunterricht zettelte ich einen Schweigestreik an, mit meinen Mitschülerinnen. Das war gar nicht politisch motiviert. Aber der Lehrer war einfach so schlecht, und man konnte mit dem nicht reden. Und in die FDJ wollte ich auch nicht eintreten.

Warum?

Das war gar keine Frage. Wollte ich einfach nicht. Das war mir zu konformistisch, zu einheitlich, zu sozialistisch. Ich war damals schon in einer Jungen Gemeinde unterwegs, und da stand man halt auf der anderen Seite. Da war ich recht blauäugig. Es gab dann eine Aussprache der Klassenlehrerin mit meinem Vater. Sie hat ihn ziemlich unter Druck gesetzt und dann kam er nach Hause und sagte: Du machst das, und Schluss!

In der Fachschule in Jena gab’s dann Ärger, weil ich mich mit der Dozentin für Marxismus Leninismus angelegt hatte. Das war eine, die kam gerade frisch von der SED-Parteischule. Das war bei mir einfach so ein Ding, wenn sich jemand blöd anstellte, dann hat mich das provoziert und dann hab ich angefangen zu diskutieren. Das ging mal gut, und mal nicht. Wenn mich jemand ernst nahm und meine Argumente anhörte, war das teilweise recht konstruktiv. Wenn Leute das ablehnten, dann wurde es schnell…blöd.

Vielleicht muss man erst mal erklären, warum du als angehende Kinderkrankenschwester Unterricht im Fach Marxismus-Leninismus bekommen hast.

Das war normal. Neben Pädagogik, Psychologie und Anatomie war das Teil der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Jeder Ausbildung in der DDR. Das haben wir gar nicht hinterfragt.

Schießübungen im Wehrlager wolltest du aber nicht mitmachen.

Nein. An der Polytechnischen Oberschule gab’s bereits ein zweiwöchiges Wehrlager für die Jungs, die Mädchen mussten in der Zeit Zivilverteidigung machen. In der Medizinischen Fachschule musste ich dann an einem Wehrlager teilnehmen. Das war eigentlich ein bisschen wie ein Ferienlager. Wir waren in irgendeiner Jugendherberge im Wald. Wir übten Erste Hilfe, aber auch Handgranatenwerfen (mit Attrappen), Luftgewehrschießen und sowas. Ich war der Meinung, das muss ich nicht machen.

Was passierte dann, wenn man sich verweigert?

In meiner Erinnerung war das gar nicht so kompliziert. Damals ist mir mein Vater zur Seite gesprungen. Er hat selbst bei der Armee oder Volkspolizei gedient, sagte aber: Ich schieße nicht. Dann wurde er halt als Fahrer und Monteur eingesetzt. Als ich während des Wehrlagers sagte, Nö, ihr könnt das ja gern machen, aber ich schieße nicht, da haben sich die Lehrer natürlich gleich an meine Eltern gewendet. Aber mein Vater sagte: Wenn sie das nicht machen will, ist doch nicht schlimm. Gleichzeitig kam mir zugute, dass ich nicht fremd in der Stadt war. Mein Onkel war Oberarzt in der Onkologie in Jena-Lobeda, und ich weiß nicht, wie oft er da mal jemand zur Seite genommen und gesagt hat: Jetzt lass mal die Kirche im Dorf, die ist nicht so schlimm wie sie aussieht!

Während meiner Wochenendtrips wurde ich dann aber öfter von der Stasi kontrolliert. Auch in der Schule besuchten sie mich und erklärten: Frau Sebastian, also Sie müssen hier auch nicht studieren, wenn Sie nicht wollen. Das war schon eindeutig. Aber ich hab gesagt: Ich will Kinderkrankenschwester werden. Alles andere hat damit nichts zu tun.

Wenn du jetzt so darüber redest, klingt das ziemlich abgeklärt. Hattest du gar keine Angst damals, als 18-Jährige, wenn du von der Stasi verhört wurdest?

Na klar, das war schon komisch. Gerade mein Freundeskreis in Berlin, da stand öfter mal ein weißer Lada vor der Tür, vier Männer drin – man wusste ja, was das bedeutet; dass die dort nicht auf ihre Mutti warten. Oder man kam nach Hause und merkte, da war gerade vorher jemand da. Damit hat man gelebt. Das war ein bisschen wie ein Sport. Wenn du aus dem Unterricht zum Direktor geholt wirst und da sitzen Leute und stellen dir Fragen zu deinem Privatleben, warum ich denn immer nach Berlin fahr, und was sind denn das für Leute, die Sie da kennen, und warum trampen Sie immer, das ist doch keine Art. Aber ich stellte mich dumm, sagte, das sind halt meine Freunde, und ich hab kein Geld für den Zug und trampen ist doch nicht verboten – ich habe sogar eine Tramperversicherung!

Eine Tramperversicherung? Was ist das denn?

Ein Argument von Fahrern, warum sie einen nicht mitnehmen konnten, war, weil sie für mich haftbar wären, wenn es einen Unfall gäbe. Und da gab es in der DDR eine Versicherung, die konnte man für 10 Mark im Jahr abschließen und damit den Fahrer von der Haftpflicht für dich entbinden.

Deinen Tramperversicherungsschein hattest du dann immer einstecken?

Ja klar, das war so ne Karte. In der Kinderklinik waren sie nicht so begeistert von meinen Abenteuern und mein Berliner Dialekt wirkte wohl auch nicht sehr sympathisch. Ich stand manchmal ganz schön neben mir auf Station und war nicht wirklich begeistert von den vielen Hierarchien. Es war mir irgendwie nicht gegeben, morgens um 5 vor 6 Uhr frisch, munter und motiviert auf Station zu erscheinen und kranke Kinder aus dem Schlaf zu schütteln, auf’s Töpfchen zu setzen, zu baden oder zu wickeln, ob die das gut finden oder nicht. Die Klinikatmosphäre und die teilweise krassen Geschichten der Kinder haben mich ganz schön fertig gemacht, überfordert. Da war ich dann gar nicht mehr cool…

Was heißt das?

Heute ist mir irgendwie unklar, wie ich damals meine Ausbildung auf die Reihe bekommen habe. Der Kontrast zwischen Unterricht in der Fachschule und Praxisphasen in der Kinderklinik einerseits sowie den Erlebnissen mit den vielen Freunden und Bekannten im besetzten Haus, in der JG, im Winzerclub, im Roten Hirsch oder der Noll – unseren Stammkneipen damals – das war schon ein krasser Spagat. Außerdem habe ich oft verschlafen, weil ich ja einseitig taub bin und meinen Wecker nicht immer hörte… das war schon Mist irgendwie. Zum Glück kam dann alles ins Rollen, oder die DDR ins Wanken, sonst hätten die mich doch noch rausgeschmissen, und irgendwie habe ich dann meinen Abschluss gemacht.

Nach der Wende bist du dann ins besetzte Haus in der Karl-Liebknecht-Straße gezogen. Wie kam das?

Im Frühjahr 1990 hat mir meine Vermieterin gekündigt, und weil einige Leute aus dem besetzten Haus in der KL 58 schon vorher in den Westen gegangen sind, waren dort Zimmer frei. Eins davon hab ich bezogen. Wir haben richtig ’nen Verein gegründet, auf dem wöchentlichen Plenum Pläne gemacht, Themen diskutiert, ein Café eröffnet im Erdgeschoss mit Bar und Sperrmüllmöbeln.

Wozu habt ihr einen Verein gegründet?

Der Verein hieß AJZ, Autonomes Jugendzentrum. Es ging letztlich darum, miteinander zu wohnen, zu leben. Das war jetzt nicht so groß, dass man da Konzerte hätte machen können, es lag auch mitten im Wohngebiet. Ich glaube, es war Reinhard Schwabe vom Jugendamt, der sich da mit uns hinsetzte und sagte, ihr müsst einen Verein gründen. Das Haus war schon zu DDR-Zeiten besetzt gewesen, da wohnten zum Beispiel Leute, die Ausreiseanträge gestellt hatten. Mir war nicht ganz klar, wieso das ging, aber es ging.

Hatte das Café einen Namen?

Das KL, glaube ich.

Und da habt ihr Kaffee und Kuchen verkauft?

Nee, das war eine Bar. In Jena-Ost gab es einen Spar-Markt, da konnte man für zwei Mark eine Flasche Orangensaft kaufen, und in der Kneipe hast du das Glas dann für zwei Mark verkauft. Da dachte ich: das ist ja Wahnsinn, also was man da machen kann…

Das ist also dieser sogenannte Kapitalismus.

Ja, ne?! Fand ich schon interessant. Wir haben da jetzt nicht groß Geld gemacht, aber wir kriegten es hin, dass wir immer genug zu Essen hatten. Ein besetztes Haus ohne eine Kneipe ist auch langweilig. Irgendeinen Anlaufpunkt von Außen braucht man schon. Außerdem kommen ja sowieso immer alle möglichen Leute vorbei, und dann ist es gut, wenn man einen Ort hat, wo alle sein können, damit nicht immer alle in den Zimmern rumhängen. Und dann gibt es ja auch Themen, über die man intern reden muss, da braucht man natürlich einen Ort, an dem man sich versammeln kann.

Woher kanntest du eigentlich diese ganzen besetzten Häuser, in denen du an deinen freien Tagen unterwegs warst? Es gab ja noch kein Internet.

Meine Schwester wohnte in einem besetzten Haus in Rostock in der Niklotstraße, die hatten sich auch gerade ein Café eingebaut. Dort kamen Leute aus Hamburg, aus der Hafenstraße vorbei. Die haben mich eingeladen, und schwupps, saß ich dort an der Bar. Da wurde man auch ein bisschen rumgereicht.

Was heißt das?

Man wurde allen möglichen Leuten vorgestellt, überallhin eingeladen, ins Frauenhaus, zu Demos, ins Büro von der Taz.

Achso, rumgereicht gar nicht im Sinne von abgeschoben sondern eher so: Hier guck mal was die zu erzählen hat, die kommt aus dem Osten?

Ja, genau. Das war für die ja auch spannend. Es kamen auch Leute aus Schweden oder Dänemark nach Rostock und haben mich eingeladen.

Was waren die Unterschiede zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen oder skandinavischen Hausbesetzern?

Erstmal natürlich das Alter. Ich war ja gerade erst 18, 19 und hatte natürlich keinen Plan, so insgesamt. Mir fiel gleich auf, dass die viele sehr komplexe Themen behandelten, ob das jetzt Palästina oder die RAF-Gefangenen waren oder die Aufsplitterung der linken Bewegung, die damals schon lange im Gang war, der Umgang mit Dealern oder der Presse. Die haben auf einem ganz anderen Niveau diskutiert. In Skandinavien ging es wiederum mehr um Themen wie autarkes Leben, Bierbrauen, Lebensmittel herstellen, Landnahme. Die Linken dort hatten eine lange Geschichte, von der wir im Osten gar nichts wussten. Deswegen war das für mich wie ein Geschichtsbuch, das aufgeblättert wurde.

Also eine ziemlich umfassende Weiterbildung in linker Kultur, die du da nach der Wende erstmal gemacht hast.

Ja, ich war an allem und jedem interessiert, habe alles aufgesogen und wenn ich da war, war ich möglichst auf jedem Plenum, jeder Party, jeder Demo, hatte sogar ein Teilzeit-WG-Zimmer in einer Seitenstraße der Reeperbahn und tat immer ganz cool.

Wie bist du dann zum ersten Mal aufs Kassa aufmerksam geworden?

In unserem Besetzercafé in der KL war viel los, aber wenn ich nicht da war, war ich natürlich in der gerade neu eröffneten Bar im Villengang, dem Kassablanca, wo ich nach den ersten Besuchen auch ’nen gelegentlichen Putzjob bekam.

Einen Putzjob?

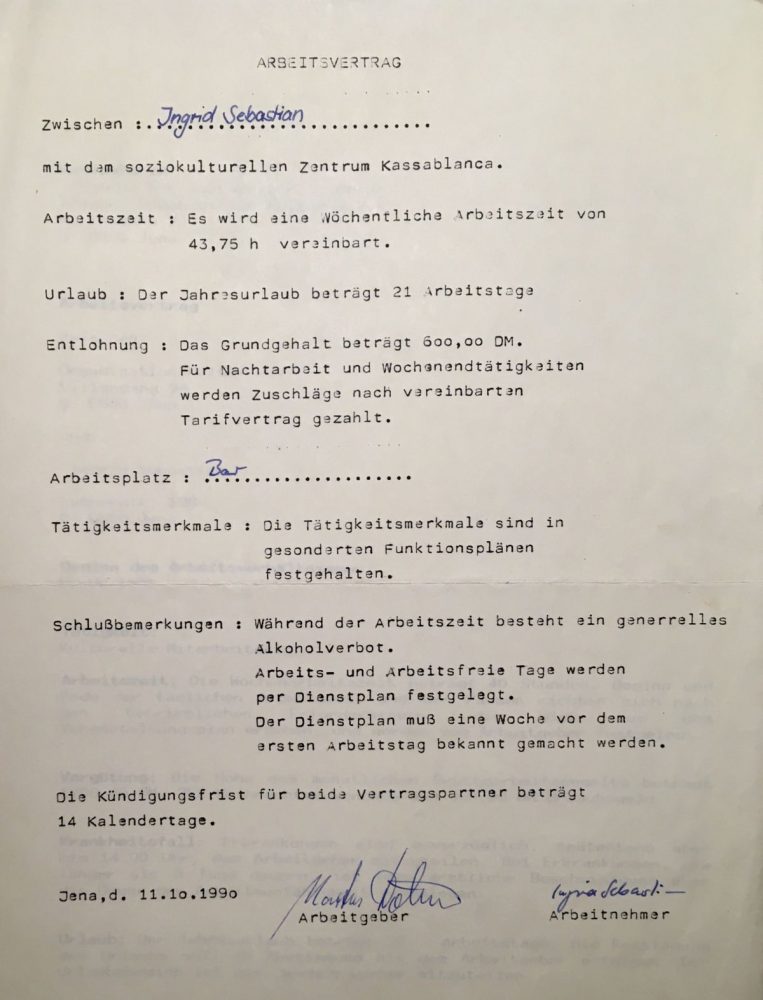

Sauber machen muss man immer. Und Putzen hatte ich ja tatsächlich gelernt in der Kinderklinik. Ein bisschen Geld dazu verdienen war auch gut, also bin ich ab und zu eingesprungen. Die Leute vom Kassa kamen hin und wieder in unser Besetzercafé und irgendwann fragten sie mich, ob ich nicht bei ihnen an der Bar arbeiten will. Und ob! Nach den ersten Nächten dort fühlte ich mich endlich an der richtigen Stelle angekommen und als Kassa-Mitgründer Martin Döhler mir einen Vollzeit-Arbeitsvertrag anbot, überlegte ich nicht lange.

Kein Frühdienst mehr, nicht mehr müde kranke Kinder wecken, nicht mehr morgens aufschrecken und – Mist, verpennt! – den Wecker verfluchend aus dem Zimmer rennen. Kein Spagat mehr zwischen den Welten. Mir fiel der Abschied sehr leicht. Zum Glück wurden im Sommer 1990 auch unsere Verpflichtungserklärungen hinfällig, nach Ende der Ausbildung noch mindestens drei Jahre in der Kinderklinik arbeiten zu müssen.

Nun warst du also Barkeeperin.

Nun war ich die Inge an der Bar. Ich hab es wirklich geliebt da, diese gemütliche Bar, eine ganz eigene Welt in all den wirren Zeiten. Nächtelange Gespräche mit Menschen. Eine große Verbundenheit mit den anderen im Team. Morgens nach Sonnenaufgang durch die Stadt zum Frühstück und dann schlafen gehen irgendwann…

Barkeeper zu sein ist vielleicht auch ein bisschen ne Berufung, oder?

Ich denke auch. Naja, ich bin ja auch so viel unterwegs gewesen, und da ist es natürlich schwer, seinen Platz oder seine Rolle zu finden im Leben. Und wenn du weißt, dass du jetzt dauerhaft hinter dieser Bar stehst, dass das jetzt dein Platz ist, wo du praktisch mitten im Zentrum des Geschehens bist, und gleichzeitig aber auch ganz klar umrissen ist, was deine Rolle ist, da hatte ich schnell das Gefühl: das passt zu mir.

Was ist denn diese Rolle genau?

Die Leute wollen was trinken und wollen eine nette Atmosphäre und du kannst das herstellen. Das kann ich richtig gut und das macht mir auch richtig Spaß. Man hat trotz allem auch immer noch ein Stückchen Abstand zu den Leuten, das war auch wichtig für mich.

Man hat außerdem einen Grund, da zu sein.

Genau, von Anfang bis Ende. Man ist Ansprechpartner. Man wird gesehen, man wird bekannt.

Und irgendwann bist du dann auch im Kassa eingezogen. Der Grund war leider ziemlich bitter.

Ja. In der Nacht zum 3. Oktober 1990, dem ersten Tag der Deutschen Einheit, gab es einen Nazi-Überfall auf die KL 58, danach war das besetzte Haus dort Geschichte, weil unbewohnbar zerkloppt und verwüstet. Wir acht Voll- und Teilzeitbewohnerinnen zogen ins Kassa ins „Asyl“, das war ein großer Raum mit acht Matratzen und dem Rest unseres Hab und Gut. Viele von uns hatten dann dort auch ihren Job.

Der Überfall am 2. Oktober 1990 war nicht der erste Angriff von Neonazis auf die KL 58. Kannst du ein bisschen was über die Atmosphäre damals in Jena erzählen?

Schon in der Wahlkampfzeit im Frühjahr 1990, als die Republikaner massiv Wahlwerbung machten und die lokalen Faschos sehr involviert waren, gab es die ersten Überfälle. Die Atmosphäre war sehr brenzlig damals. Für Glatzen aus Jena und Umgebung war es ein Zeitvertreib, durch die Stadt zu gehen und zu gucken, wen man schlagen kann. Wir begannen, uns Strategien zurecht zu legen. Steine auf dem Dach zu lagern zum Beispiel. Wir hatten auch Kontakt nach Weimar zum besetzten Haus in der Gerberstraße und tauschten uns aus. An dem 2. Oktober war klar, da wird irgendwas passieren.

Warum?

Für viele war die Wiedervereinigung vor allem ein nationalistisches Event. Die Nazis wurden immer frecher. Und für uns wurde es immer brenzliger. Das Klima war so, dass man wusste, bestimmte Ecken muss man meiden, alleine sollte man nicht unterwegs sein.

Ihr habt die KL dann freiwillig geräumt. Warum?

Wir hatten nicht genug Leute, um unser Haus zu verteidigen. Gleichzeitig wussten wir, dass auch Angriffe auf die anderen Einrichtungen drohten, wie das Kassablanca. Also haben wir beschlossen, die KL zu verriegeln. Alles unter Strom zu setzen, was man unter Strom setzen kann: Türklinken etc. und haben gesagt: Wir gehen alle ins Kassa. Da ist die Chance am größten, dass wir uns verteidigen können. Tagsüber sind Späher von uns mit dem Fahrrad rumgefahren und haben geguckt, welche Gruppen sich wo in Bewegung setzen. Einer kam dann zurück und meinte: Die war’n schon drinne. Ich setzte mich aufs Rad und schaute mir das an. Es war gruselig. Kaum war ich wieder draußen, da kam schon der nächste Trupp Nazis die Straße hoch. Danach war dort nichts mehr ganz, da war alles kaputt, unbewohnbar.

Auch im Kassa gab es dann oft Stress mit Faschos vor der Tür…

…auch mal CS-Gas im Haus, dann mussten wir einen klaren Kopf bewahren, Leute beruhigen, da war die Bar Rückzugsort und durch die Hintertür rückte die Kavallerie aus…

#Baseballschlägerjahre

Wenn du so ne Anlaufstelle hast wie das Kassa, dann macht das den Nazis natürlich Spaß, sich zu sammeln und da hin zu gehen und Action zu machen, weil sie wissen, da treffen sie auf jeden Fall jemanden. Zumal die Polizei noch sehr verschlafen war. Wir hatten das öfter, dass wir anriefen, weil wir überfallen wurden, aber dann kam einfach niemand, oder es kamen zwei Polizisten und konnten natürlich auch nicht helfen. Also mussten wir Selbstschutz organisieren. Wir hatten jemand, der per Funkgerät Kontakt hielt zu verschiedenen Leuten in der Stadt, die uns warnten, wenn sich wieder eine Gruppe zu uns auf den Weg machte. Das war ein kleines Netzwerk, das an bestimmten Tagen, vor allem Freitags oder bei Ska-Konzerten, die Augen offen hielt.

Wie lief das denn ab, wenn so ein Funkspruch im Kassa ankam: “Glatzen im Anmarsch?”

Dann hat man die Tür zugemacht. Wir hatten auch eine Connection zum Jugendhaus Hermsdorf, denen hat man Bescheid gesagt und die haben sich dann auch bereit gemacht. Die und unsere Einlasser und welche von der Antifa sind mit Knüppeln zur Hintertür raus. Die waren dann das Empfangskomitee.

Wie wurde dann aus Inge, der Barkeeperin Inge, die Sozialarbeiterin?

Dem Verein wurde ja der Vertrag für das Haus im Villengang gekündigt, und der Pächter vom Paradiescafé hat uns seine Räume zur Nutzung angeboten. Im Paradiescafé stand ich auch erst an der Bar, irgendwann jedoch verdächtigte mich der Pächter der Veruntreuung von „Geld und Ware“ und ich bekam Barverbot! Kündigen konnte er mir aber nicht, ich war ja schließlich beim Kassa-Verein angestellt, und so machte ich dann erstmal dies und das: Garderobendienste, viel Bandbetreuung, Catering, Plakate kleben…

Am Anfang deiner Karriere als Sozialarbeiterin stand also ein Barverbot?

Ja, ohne wär ich sicherlich noch viel länger an der Bar geblieben und hätte meinen Schwerpunkt da gehabt. So suchte ich mir zwangsläufig andere Aufgaben. Und da ich ja sowieso bekannt war in Stadt und Land, war es für mich einfach, Zugang zu Leuten zu finden, oder von Leuten angesprochen zu werden zu den verschiedensten Themen. Und jemand zu haben in diesem Kosmos, der sich eher um persönliche Belange kümmert und nicht eingebunden ist in Veranstaltungsorganisation und -durchführung, das ist ja auch viel Wert.

Inwiefern?

Wenn rings herum alle unterwegs sind und ihr Ding machen, sich einsetzen für etwas, das ihnen wichtig ist, braucht es vielleicht auch eine(n), der im Hintergrund bereit ist, wenn die Kraft fehlt, weiter zu machen, wenn eine Pause nötig ist, wenn Luftholen dran ist um danach wieder „raus“ zu gehen und weiter zu machen. Ich wollte dafür einen Ort bieten, einfach da sein, wenn es nötig ist. Hafen im Sturm, nenne es, wie du willst. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe das als Aufgabe gesehen. Die Möglichkeiten, in Bedrängnis zu geraten im Leben sind ja so vielfältig wie die Menschen selbst.

Meine „Rolle“ entwickelte sich erst nach und nach hin zu so einer Art Sozialarbeiterin. Unser Profil im Kassa veränderte sich ja auch mit den Jahren. Anfangs lag der Schwerpunkt einfach auf Kultur und Kunst jenseits von Theater, Studentenkeller und Wohngebietsjugendclub. Später kamen neue Bereiche dazu. Wir lernten, dass Häuser wie unseres im „Westen“ als Soziokulturelles Zentrum bezeichnet wurden und damit viel mehr mit Jugendarbeit und so verbunden werden können. Das war spannend, da wir ja selbst merkten, dass uns als Aktiven die Arbeit in der Subkultur und Identifikation mit diesem Projekt gut tat und in den wirren Zeiten nach der Wende ein wichtiges „Zuhause“ gab.

Deshalb wollte ich dann auch eine neue Möglichkeit finden, für Menschen erreichbar zu sein, wenn sie nicht zu Veranstaltungen kommen. So richtig loslegen konnte ich damit aber erst, als wir mit dem alten Lokschuppen und dem Wasserturm am Westbahnhof ein festes Domizil fanden.

Ich habe einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1994 gefunden, da sieht man dich an der Kreissäge auf der Baustelle am Westbahnhof. Da wirst du als “Mädchen für alles” bezeichnet.

Die Zeit auf der Baustelle war ganz speziell, wenige von uns hatten tatsächlich schon auf dem Bau gearbeitet. Trotzdem ging alles gut, es gab keine großen Unfälle oder Verletzungen und neben allen Bemühungen, Baupläne und Zeitpläne einzuhalten, hatten wir auch viel Spaß. Ich zumindest habe dabei viel gelernt, nicht nur handwerklich, und andere sicher auch.

Was denn zum Beispiel?

Weil ich halb taub bin und Probleme mit dem Gleichgewicht habe, wollte ich auf keinen Fall auf’s Gerüst. Als wir den Turm einrüsteten, fand sich generell erstmal keiner, der da rauf und renovieren wollte. Zwei Wochen später gab es keinen, der nicht auf dem Gerüst rumturnte, einfach weil es Spaß machte, und da oben die Luft so schön war. Wir haben uns ganz viel handwerklich zugetraut. Ich hab zum Beispiel Trockenbau gemacht, das Café im Dachgeschoss ausgebaut, Fenster restauriert, Möbel gebaut. Dabei hab ich mich mal fast skalpiert…

Wie bitte, skalpiert?

Ich habe die Fenster mit einer Bohrmaschine abgeschliffen, und irgendwann hat sich mal eine Haarsträhne da verfangen und dann hatte ich eine Glatze hinterm Ohr. Aber war nicht schlimm, ich hab dann eine Weile Tuch getragen. Aber gelernt habe ich, dass man sich tatsächlich ganz viele Sachen einfach zutrauen kann. Wo man vorher denkt, das habe ich noch nie gemacht, das krieg ich nicht hin – wenn man die Aufgabe übernimmt, lernt man es halt.

Wenn du uns gesehen hättest als Baubrigade, da hättest du nicht gedacht, dass wir das auf die Reihe kriegen. Selbst im Nachhinein konnte ich oft gar nicht glauben, dass wir tatsächlich so viel Verantwortung übernehmen durften, dass irgendjemand so viel Vertrauen in uns hatte, uns so viele Schlüssel und Geld in die Hand zu geben. Das hat mir dann auch das Selbstvertrauen gegeben, nach meiner Kassa-Zeit an der Uni Rostock zu studieren, Philosophie und Erziehungswissenschaften, ohne Abitur zu haben.

Als das Kassa 1994 endlich eine feste Heimat am Westbahnhof gefunden hatte, hat sich deine Sozialarbeit auch verändert.

Die erste Bar im Villengang, das war ein kleiner abgeschlossener Raum. Da konnte ich Klassik laufen lassen, oder Punk oder was auch immer, verwaltete den Lautstärkeregler. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Wenn du jetzt guckst im Kassa, da ist die Bar in der großen Halle und dann spielt eine Band oder ein DJ legt auf, da ist es schwierig, sich gut zu unterhalten.

So wurde mein Arbeitsplatz das neue Tagescafé im Turm, sozusagen ein Kontaktcafé für alle interessierten Menschen „von außen“, für Reisende auf der Suche nach einem Kaffee, für Schulkinder am Nachmittag, aber am meisten für die ganzen Fleißigen, die nun an der Konzeption und am Ausbau der großen Halle nebenan mitwirkten. Meine Aufgabe neben Milchkaffee, Imbiss und Feierabendbier war eben Zuhören, Mitdenken, Aushalten, Streitschlichten, Ideengeben, Trösten, Erste Hilfe leisten, Kummerkasten, Ideen spinnen, Konzeptionen und Jahresberichte schreiben; Projekte entwerfen, ausprobieren, verwerfen, Kontakte knüpfen, Menschen vermitteln, 1000 mal am Tag Telefonzentrale sein. Noch Jahre später liegt es mir beim Telefonklingeln auf der Zunge: Kassablanca-Die-Inge-Hallo? Da fing das auch an, dass wir von der Jugendgerichtshilfe Menschen geschickt bekamen, die Sozialstunden leisten sollten.

Wie wurdet ihr Punks eigentlich zum Ansprechpartner fürs Jugendamt?

Das Jugendamt musste gucken, dass sie die Leute für ihre Sozialstunden dahin vermitteln, wo sie tatsächlich auch hingehen. Denn dann hast du weniger Arbeit. Wenn du die ins Altersheim schickst, und die tauchen da nie auf, dann kriegst du das wieder auf den Tisch. Und bei uns sind dann doch so ziemlich alle regelmäßig gekommen und haben gemacht, was zu tun war, und ich habe ihre Zettel ausgefüllt und irgendwann hatten sie ihre Stunden voll und sind wieder gegangen. Für viele war das ne tolle Zeit.

Was hast du zuerst gemacht mit Leuten, die zu dir geschickt wurden, weil sie Sozialstunden machen müssen?

Erstmal hab ich gefragt, was sie wollen, was sie können. Und das waren ganz oft Sprayer. Und neben dem, dass sie dann sauber gemacht und Müll gesammelt haben auf dem Gelände, haben die dann oft auch Gestaltungsaufträge bekommen.

Zur Strafe fürs Sprayen…

…darfst du jetzt hier mal richtig sprayen! Aber die Hauptsache war schon Putzen, Müll sammeln, Parkplatzwache.

Und das ist immer gut gegangen?

Es gab auch Leute, die haben ihren Zettel nicht von mir gekriegt. Weil sie zu viele Sachen haben schleifen lassen.

Kann mir vorstellen, dass du auch streng sein kannst.

Oh ja.

Muss man auch manchmal, oder?

Ja. Aber halt nicht unbegründet. Wenn sich jemand schwer getan hat mit solchen Aufgaben, dann hat es meist gereicht, dass man selbst mit gutem Beispiel vorangeht, selber anpackt und damit zeigt, dass das nicht so schwer ist, nichts ehrenrühriges. Aber wenn Leute mehr Pause gemacht, als gearbeitet haben, dann hab ich gesagt: so geht das nicht.

Was waren die wichtigsten Themen für dich als Sozialarbeiterin?

Letztendlich haben die Leute, die kamen oder mitgearbeitet haben, die Themen mitgebracht. Je näher man sich kam, desto persönlicher wurde das dann auch – Probleme mit Drogen, mit Freund/in, mit Eltern, Träume oder Pläne, was die Lebensgestaltung betrifft, Kinder, Unterhaltszahlungen, politische Geschichten. Immer wieder neue Sachen auch.

Große Verantwortung für dich als Laie…

Mein Job war eigentlich in erster Linie immer das Zuhören. Es geht gar nicht darum, dass man jemandem kluge Ratschläge gibt, sondern dass du erstmal guckst, was bringt der mit, was ist überhaupt die Situation. Und wenn man es schafft, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jemand öffnet, kann man auch vielleicht rauskriegen, was er braucht und will, und wie man es schafft, den Weg zu diesem Ziel ein Stück weit gemeinsam zu gehen, auch immer mal wieder nachzuhaken, okay, wie gehts dem jetzt, wie kommt er weiter, was ist seit dem letzten Mal passiert?

Kennst du Momo?

Das Buch von Michael Ende?

Da gibt es so eine Passage, wo beschrieben wird, was das besondere an Momo ist, nämlich, dass Momo zuhört. Und dass die Leute dadurch, dass sie zuhört, Sachen sagen, wo sie vorher gar nicht wussten, dass sie sie beschäftigen und dass sie dadurch Wege finden, die sie vorher noch gar nicht gekannt haben. Das war eigentlich auch immer mein Bild, dass ich gar nicht sehr viel machen muss, außer da zu sein und zuzuhören. Und sich gegebenenfalls um Unterstützung zu kümmern oder einen Raum oder mich schlau zu machen, was bedeuten jetzt bestimmte Sachen, die man mit Ämtern austragen muss, Anträge etc. Aber das war immer erst der zweite Schritt.

Du hast das alles ja nie gelernt, hattest noch nicht mal Abitur. Wie hast du dich denn selbst weitergebildet?

Die Professionalisierung wurde oft dadurch angestoßen, dass wir Fördermittel besorgen mussten, und uns dafür schlaue Projekte einfallen lassen, oder Konzeptionen über Jugendarbeit schreiben mussten. Ich hab mich dann in die theoretischen Hintergründe reingearbeitet und versucht, Entwicklungen nachzuvollziehen, wie sie sich im Westen seit den 70er Jahren in den Bereichen Jugendarbeit und Soziokultur ergeben haben. Das war oft so, dass wir dadurch verstanden: Ah, so heißt das also, was wir eigentlich machen.

Wir hatten natürlich auch den ein oder anderen Studenten, der bei uns gearbeitet hat. Uwe Herzer zum Beispiel hat Sozialpädagogik studiert, der hat auch an der Bar gearbeitet und zusammen haben wir die Grüne Hilfe gemacht, eine Anlaufstelle für Leute, die Probleme hatten, weil sie mit Marihuana erwischt wurden. Die Leute haben dann wieder andere Themen mitgebracht und dann tauschten wir uns mit der Aidshilfe zum Beispiel aus, und besuchten Weiterbildungen, was die Struktur in der Drogenarbeit und Suchtberatung angeht.

Den Kontakt zum Jugendamt gab es auch immer. Da hatten wir mit Reinhard Schwabe unseren zuständigen Mitarbeiter, der uns wohlwollend den Rücken stärkte, auch der Jugenddezernent Stephan Dorschner – die haben sich mit uns hingesetzt und geguckt, was kann man denn von Stadtseite tun, damit es mit dem Kassa weitergeht, insbesondere bei den Themen Finanzierung und Bauaktivitäten. Aber auch mit dem Jugendhilfeausschuss, wo alle möglichen freien Träger gesessen und beraten haben, wie kann man denn das Geld am nützlichsten aufteilen, und wo muss man streichen?

Klingt alles recht kooperativ.

War es auch. Eine Struktur in der Jugend- und Kulturarbeit in einer Stadt aufzubauen, ist nur in Kooperation möglich, insbesondere in so einer Situation wie kurz nach der Wende. Norbert Reif, der Kulturamtsleiter, der damals aus Kassel kam, hat auch immer wieder wichtige Sachen für uns in der Stadtverwaltung vertreten. Das war wichtig, dass da jemand saß, der ein Herz dafür hatte, was wir machen, und versteht, wie wir ticken.

Vom Kassa habe ich eine Liste mit mehr als 30 Ansprechpartnern bekommen, die mir etwas über die Geschichte des Vereins erzählen könnten. Du bist nur eine von zwei Frauen auf dieser Liste. Was ist da los?

Ich erinnere mich an viele Frauen, die für kurze oder lange Zeit im Kassa dabei waren. Oft an der Bar, an der Garderobe, an der Kasse, also da, wo es möglich war, relativ unverbindlich einen Teil seines Lebensunterhalts zu verdienen. Da waren aber auch Frauen, die für länger ihr Zuhause fanden im Kassa-Kosmos, zum Beispiel die Ellen als coolste Lichttechnikerin, die Annelie, die auch erst Barfrau war, später meine Stelle übernahm und so ihr Tun hatte mit den Ansprüchen der Kollegen, weil sie es eben anders machte als ich, aber eben auch das FSJ durchsetzte und den DJane-Workshop etablierte. Entscheidend war immer, inwieweit Frau bereit war, mehr als nur den Job zu machen, einen großen Teil ihres Lebensalltags dort zu verbringen, sich auch manchen Quatsch anzutun, die die vielen Jungs im Kassa verzapften. Man musste drüberstehen über die Art, immer wieder auch nicht ernst genommen zu werden. Vielleicht habe auch ich die Spielchen überschäumender Maskulinität zu oft übersehen.

Warum bist du weggegangen aus Jena?

Ich hab gemerkt, dass es mir zunehmend schwerer fiel, einen Draht zu den Gästen zu finden. Die Jugendlichen, die da kamen, haben mich eher in so eine Muttirolle gesteckt, konnten mich vielleicht nicht so richtig ernst nehmen und ich begann, mehr Widerspruch zu erregen. Ich bekam einfach Schiss, dass ich den Absprung verpasse, dass sie hinter meinem Rücken lachen und dass es sich dann einfach nicht mehr gut anfühlt. Die andere Sache war, dass man irgendwann vielleicht auch Platz machen muss für neue Leute, neue Ideen.

Wenn ich mich abgefunden hätte mit der Mutti-Rolle, wäre es sicher noch eine Weile länger weitergegangen, aber da war dann irgendwann auch Einsamkeit. Der Wunsch, dass mal jemand fragt, wie es mir eigentlich geht. Ganz unproblematisch fand ich es nie, so eine starke Position auszufüllen, in der es schwer ist, selbst auch mal schwach sein zu können. Die Balance zu finden zwischen Geben und Nehmen. Für andere war ich sicher auch manchmal ein Stück zu souverän, zu cool, zu unnahbar vielleicht? Bin schwer aus dem Bild rausgekommen, das andere von mir hatten. Oder von dem ich annahm, das andere es haben. Wie eine neue Rolle finden für sich selbst? Und ist das überhaupt notwendig?

Was hast du dann gemacht?

Ich hatte Interessen in dem Gebiet Naturheilkunde und hab mich als Masseurin selbstständig gemacht, war in Neuseeland und Thailand, hab da ein paar Sachen gelernt und bin dann mit einer großen Massage-Liege und einem Kräuterregal in einen der Zugwaggons gezogen und hab das ganze Kassa-Personal durchmassiert. In dem Waggon gab es noch ein Abteil, da hatten wir Meditationsgruppen. Das hat sich wirtschaftlich für mich aber überhaupt nicht getragen.

Und dann hab ich auch gemerkt, Jena an sich ist mir zu klein, ich bin so festgelegt in meiner Rolle und Perspektive, werd wahrscheinlich immer die Kassa-Inge bleiben und komm da im Guten nicht mehr raus. Ich hatte keine Idee, was meine Perspektive hier noch sein könnte. Ich hätte ja nicht auf’s Jugendamt arbeiten gehen können, ohne Abschluss. Alles das, was ich gemacht habe, funktionierte im Kassa, aber außerhalb nicht.

Außerdem fehlte mir das Wasser. Ich komme ja eigentlich eher aus dem Norden. Und dann hat sich halt das hier in Rostock ergeben.

Das Studium meinst du?

Nee nee, ich hab mich verliebt! Tatsächlich jemand gefunden, der mit mir so umgehen konnte, wie ich war, mit meinen Ideen und Macken, und mich halt nicht aus dem Kassa kannte. Dadurch hab ich dann den Absprung geschafft. Ich sag immer, Jena ist ein bisschen wie ein durchgesessenes Sofa. Es ist leicht, es sich hier bequem zu machen und das zu tun, was man immer tut. Und da hab ich halt keinen Bock drauf gehabt, das ging irgendwann nicht mehr.

Ich bin nach Rostock gezogen, hab hier ne Familie gegründet. Was ich niemals für möglich gehalten hätte, dass das für mich in Frage kommt. Ich hab dann hier meinen Master gemacht in Bildungswissenschaft und im Januar fange ich in einer Psychiatrie als Sozialarbeiterin an und mache Beratung und Therapie mit Menschen.

Ingrid, danke für das Gespräch (und den Apfelkuchen)!

Das Kassa feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag! Ein Jahr lang werde ich mich als Stadtschreiber mit den Menschen treffen, die diesen einzigartigen Verein und Club geprägt haben, und ihre Erinnerungen aufschreiben – und natürlich mit Ihnen/dir teilen, hier auf diesem Blog, auf Facebook und Instagram.

Welche Geschichten und Erinnerungen verbinden Sie/verbindest du mit dem Kassablanca? Haben Sie/hast du noch irgendwo alte Fotos von Ihnen/dir und Ihren/deinen Freunden im Kassa? Ich freue mich auf Post an: allesgute@kassablanca.de

… ja, der Maurizius… es hat mich geschockt, als ich die Nachricht bekam, das war vor ein paar Jahren, auch an einem Kassageburtstag… Hey Kaktus, ich geb Dir recht und bin gespannt, von wem hier noch so zu lesen ist! Ich glaube, Christian hat noch einiges Im Ärmel;)

Hast recht Kaktus. Martin Döhler wär ne Referenz. Aber leider weilt Er nicht mehr unter Uns.

Seien Sie versichert, dass innerhalb des Projektes mit unserem Stadtschreiber Christian Gesellmann bis April noch weitere Interviews mit spannenden Gesprächspartnern folgen. Schauen Sie also gern immer mal wieder hier vorbei.

In diesem Sinne: alles Gute. Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von JenaKultur

da müssten noch viel mehr leute dazu befragt werden: alf, martin döhler, wolfram schustereit. jörg drochner…..